この連載では、従来語られてきた「持続可能性(サステナビリティ)」という枠組みを一度外し、社会がそもそも“壊れずに成り立ち続けられるのか(viableであり続けられるのか)”という問いから、社会設計を考え直しています。

なお、ここでいう「存続可能性(viability)」は、単に現状を維持することや、環境への影響が小さいこと、あるいは理念の正しさを指すものではありません。むしろ、その社会や空間が、人間の生活、制度、インフラを含む一つの系 (system) として、外部に過度に依存せず、自律的に生命力を保ちながら生き続けられるかどうかを指しています。

Street pavement in Lisbon | Leica M (Typ 240) | 50mm f/1.4 Summilux | RAW

※この記事は、Mediumに英語で公開した“Viability before Sustainability” を、日本語読者向けに翻訳したものです。

__

「持続可能性」は安心感を与える言葉になった。

世界中の都市、地域、プロジェクトが、自らを誇らしげに持続可能だと宣言する―しばしば指標、認証、慎重に設計された指標に裏付けられて。炭素排出量は削減される。エネルギー効率は向上する。環境パフォーマンスは数値化され、報告される。

しかし、こうした「持続可能な」場所の多くは、静かに存続する能力を失いつつある。

人口が減少する。インフラコストが急増する。地域経済が空洞化する。コミュニティは高齢化し、分断され、やがて消滅する。残された場所は紙の上では*1持続可能に見えるかもしれないが、もはや生きている系として機能していない。

これは単純だが、不都合な問いを突きつける。

もはや人が生活し続けられなくなった (no longer livable) 場所を、本当に持続可能と呼べるのか?

-

持続可能性はもはや十分な問いではない

過去数十年にわたり、持続可能性は徐々にパフォーマンスベースの概念へと狭められてきた。

現在、それは一般的に以下のような指標を通じて理解されている。

これらの指標は重要だ。それに疑問の余地はない。しかしそれらはすべて、ある隠れた前提を共有している。測定される構造が存在し続けるという前提だ。

実際には、持続可能性指標が以下を問うことはほとんどない。

- その場所が時間とともにインフラを維持できるか

- 人口構造を支えられるか

- 社会的・文化的機能を再生できるか

- 災害や人口崩壊などのショックに耐えられるか

言い換えれば、持続可能性はしばしば、系全体がどれほどうまく機能するかを評価するが、そもそも系自体が存続可能かどうかを問わない。

これは意味論的な区別ではない。構造的な区別だ。

存在し続けることができない系は、定義上、持続可能ではありえない。

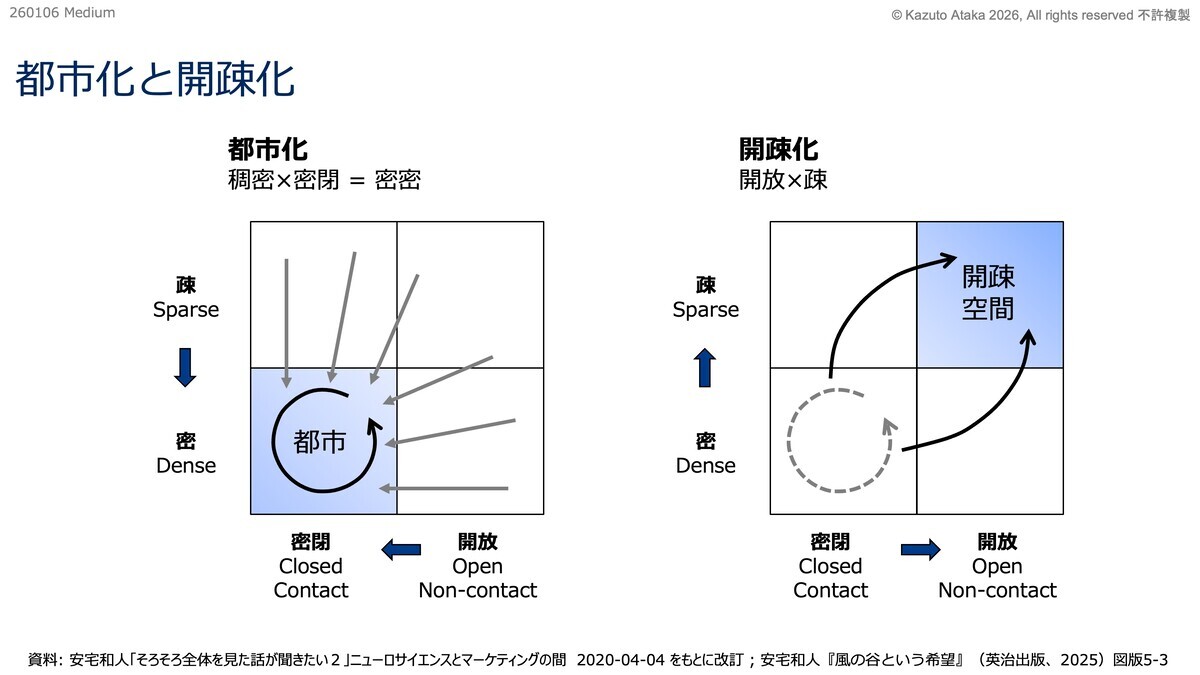

真の分断は都会 vs. 地方ではない―都市 vs. 疎空間である

空間的持続可能性についての議論は、しばしば単純な対立として枠組み化される。都会 vs. 地方と。

都会は効率的で革新的、持続可能 (efficient, innovative, and sustainable) と描かれる。一方、地方は非効率的で衰退し、依存的と表現される。政策論議は、地方(特に農村地域)を「都市化」することで「修復」するか、あるいは統合によって消滅させるかという方向で展開される。

この問題設定の枠組みは誤解を招く。

真の問題は、ある場所が都会か地方かではなく、その密度レベルがそれを支える系 (system) の構造と合致しているかどうかだ。

現代社会の多くは人口調整局面に入りつつある。出生率が低下し、人口が高齢化し、インフラ、財政、統治に組み込まれた成長前提が機能しなくなり始めている。

この文脈において、疎空間―人口密度の低い地域―は、系 (system) の不一致が最初に現れる場所となる。道路、水道システム、医療、教育、エネルギーネットワークは、しばしばもはや存在しない人口のために設計されてきた。

崩壊するのは環境的な意味での持続可能性ではなく、系としての存続可能性だ。

存続可能性が最初に崩壊する場所:疎空間

疎空間はしばしば、単に都市に「遅れをとった」―近代化や成長の誘致に失敗した場所―かのように語られる。

実際には、これらの土地は異なる問題に直面している。

疎空間では、同時にいくつもの無理が起きている。例えば以下の維持だ。

- 人口は減っていくにも関わらず、大規模なままのインフラ

- 一人当たりのコストが跳ね上がる中での公共サービス

- 限られた人的・財政的資源でありながらの災害への事前対策

政治的には、これらの空間の多くは補助金、移転、短期的介入を通じて「維持」されている。しかし構造的には、しばしば存続可能ではない。

この違いは極めて重い。

系は、存続可能でなくとも一時的に維持されることがある。再生する内部能力を失いながらも、外部からの支援によって生き延びるのだ。こうした系は時間の経過とともに、特に災害や経済的ショック、さらなる人口減少に直面した際に、ますます脆弱になる。

今日、疎空間で目にするのは環境的な失敗ではなく、系全体として生き続けられるかの危うさの早期警告信号 (early signal) である。

そしてこれがまさに、疎空間が重要である理由だ。

疎空間は時代遅れの異常 (backward anomalies) ではない。それらは、やがて最も成功した都市でさえ直面することになる課題の早期警告システム (early warning systems) なのだ。

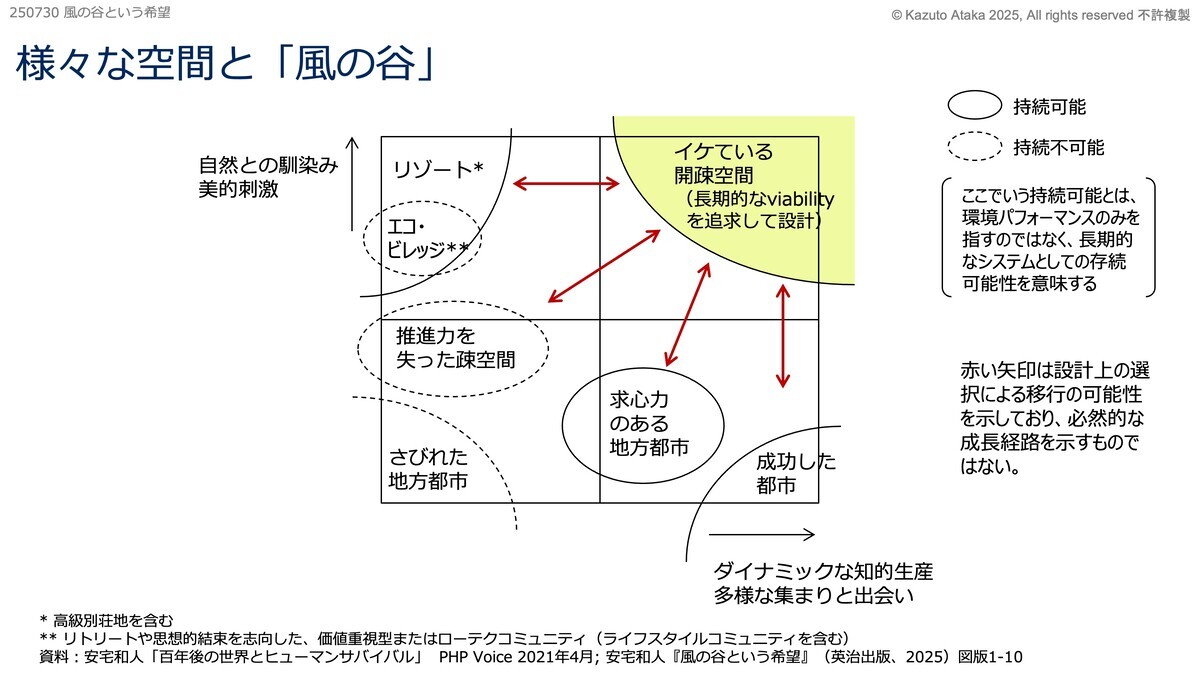

これはエコビレッジでも、リゾートでも、コンパクトシティでもない

存続可能な疎空間をデザインするというアイデアを紹介すると、しばしば急速に馴染みのあるカテゴリーに当てはめられる。

エコビレッジ (eco-villages) やパーマカルチャーコミュニティ (permaculture communities) のことだと想定する人もいる。高級リゾートや保養地 (retreat destinations) を想像する人もいる。さらに他の人は、地方に適用されたコンパクトシティ政策の別バージョンとして解釈する。

これらの解釈は理解できる―しかし不正確だ。

エコビレッジやライフスタイルコミュニティ (lifestyle communities) は、その多くが1970年代以降の運動から生まれたが、しばしば低技術な生活、共有された価値観、イデオロギー的結束を強調する。それらは重要な実験と教訓を生み出してきた。しかし、ほとんどは特定の世界観、限られた規模、短期から中期の時間軸を中心に設計されている。それらは、多様な地域と世代にわたって人間の居住を維持するための広く再現可能なモデルとして意図されてはいない。

リゾート、高級別荘地を含め、自然と共存し経済的価値を生み出すことができる。しかしそれらは構造的に外部需要と集中した資本に依存している。それらは都市中心社会の代替として機能するのではなく、それらに依存している。多くの疎空間では、リゾート主導の開発はインフラコストと環境負荷を解決するのではなく、むしろ増加させる。

一方、コンパクトシティ戦略は、効率を改善するために機能と人口を集中させることを目指す。いくつかの文脈では効果的だが、それらは根本的に都市化アプローチだ。それらは暗黙のうちに、投資を引き上げることで、広大な周辺地域を放棄し、疎空間の根底にある存続可能性問題を未解決のままにする。

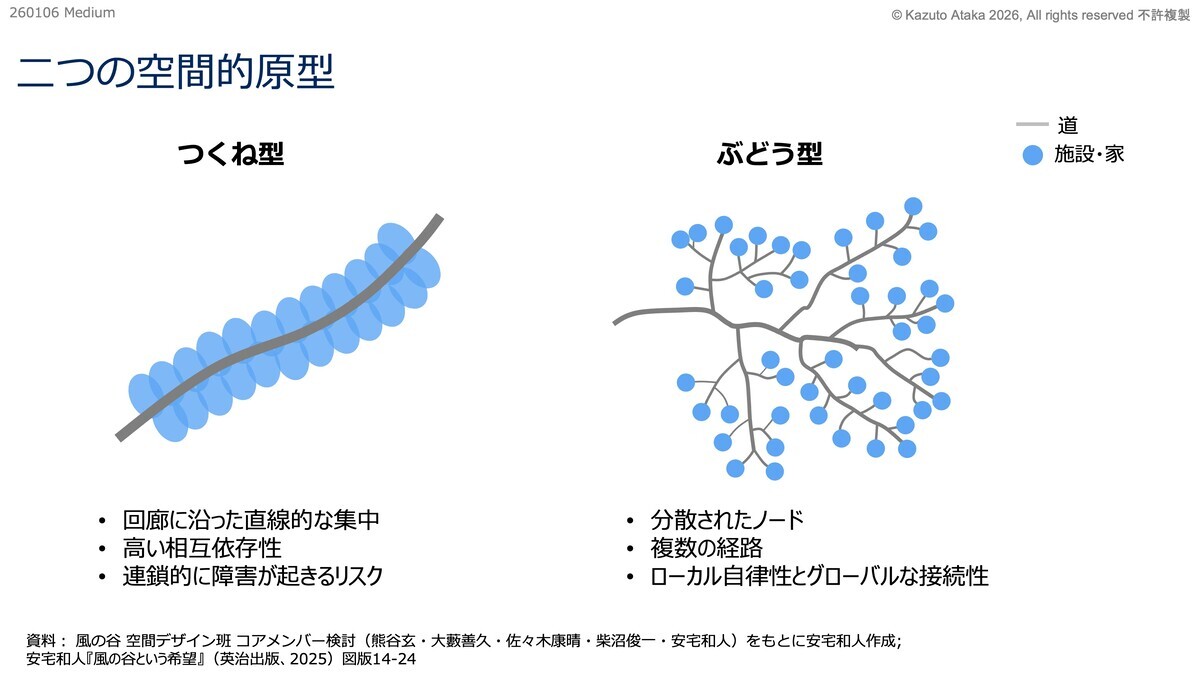

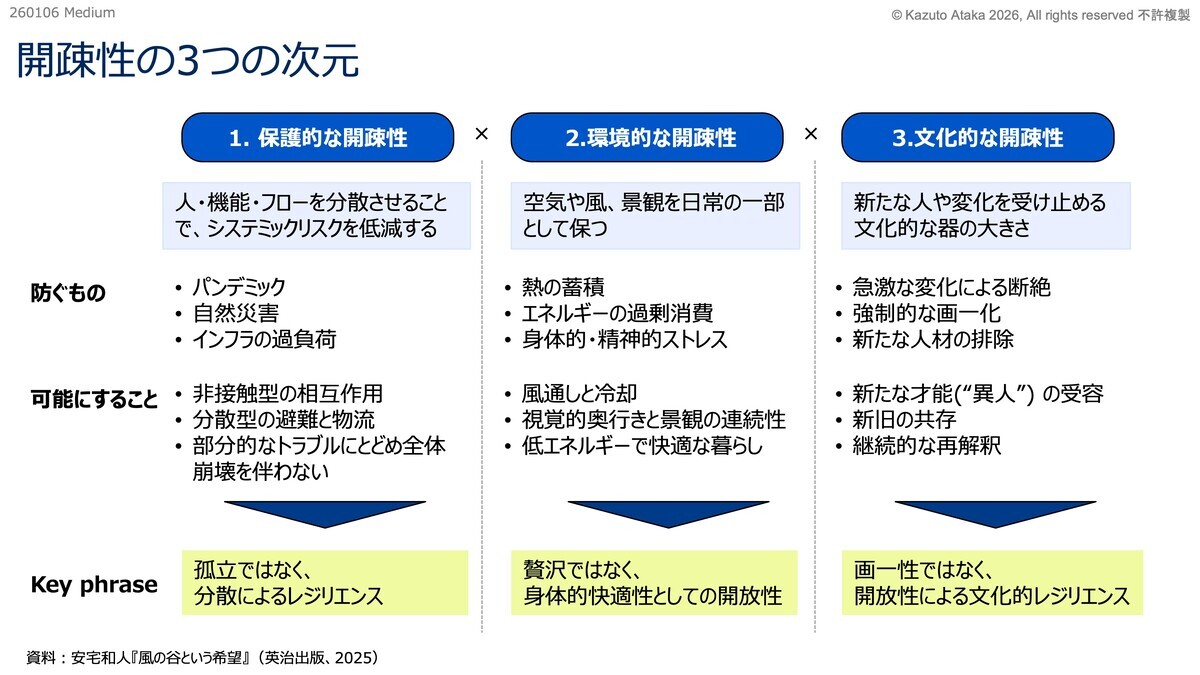

ここで議論されている概念(「風の谷」)は、これらのどのカテゴリーにも属さない。それは特定の場所ではなく、疎空間に居住するためのデザインロジック (design logic / 設計思想) を指す。

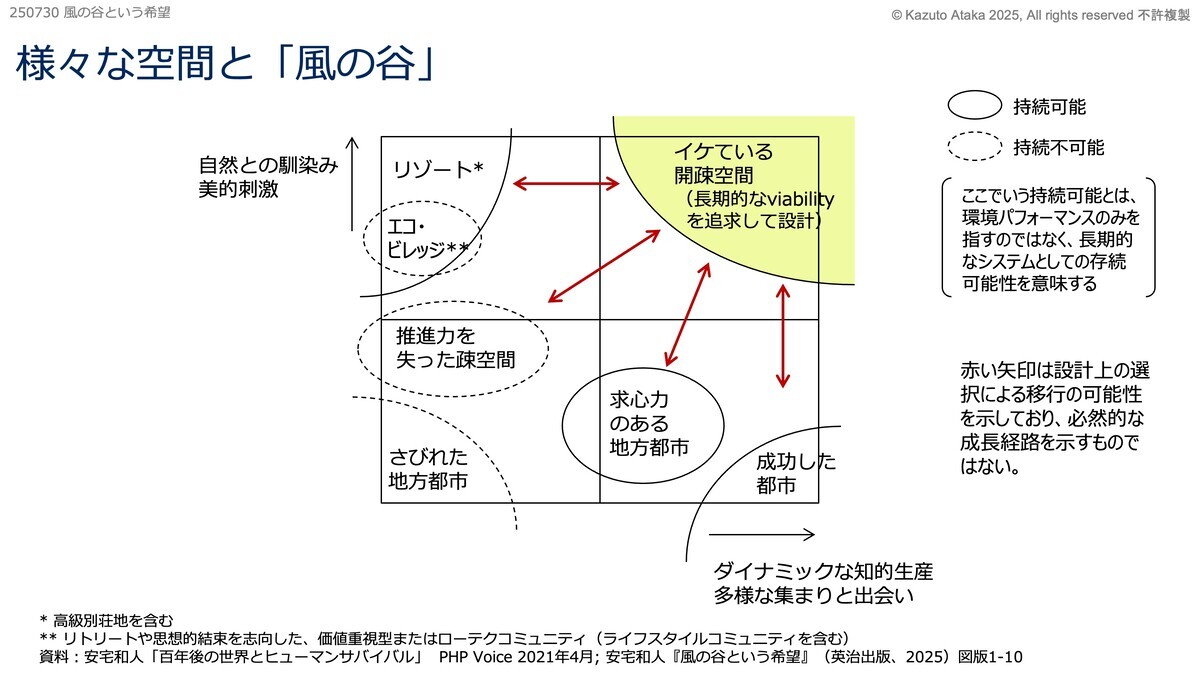

(下の図は場所の分類ではなく、デザイン選択の地図である。)

提案されているのは、ライフスタイルの選択でも、保養地でも、都市ロジックの延長でもない。それは空間の設計課題 (design problem) だ。

存続可能で、生産的で、レジリエントなものとしていかに創造するか。

上の図は、このアイデア ―「風の谷」と呼ぶ ― を既存の空間モデルの中に位置づけている。重要なのは、それが避けられない成長経路ではなく、デザイン選択を通じて創造される可能な移行 (possible transitions created through design choices) を示していることだ。

この枠組みにおいて、持続可能性は環境パフォーマンスのみを指すのではなく、長期的な系としての存続可能性を指す。

存続可能性のためのデザイン

存続可能性のためのデザインは、優先順位の転換から始まる。

パフォーマンス指標をいかに最適化するかを問う代わりに、最初の問いは次のようになる。

この場所は生きた系 (system) として存在し続けることができるか?

これには複数の相互依存する次元が含まれる:

- 人口規模に合致した基盤インフラ

- Disruptionがあっても運用できるエネルギーと水のシステム

- 限られた密度で機能する医療と教育構造

- 純粋に採取的でも補助金依存でもない経済活動

- 多様な出会いを引き寄せる文化的・知的環境

技術はここで重要な役割を果たす―しかしそれ自体が目的ではない。過去の「スマートシティ」の試みは、デジタルインフラだけでは存続可能な空間を創造しないことを示してきた。接続性、データ、自動化は必要条件であって、十分条件ではない。

重要なのは、これらのツールが、低密度で意味をなす空間的、社会的、生態的構造の中に組み込まれているかどうかだ。

この意味で、疎空間は周辺的な存在ではない。それらは新たな試みをトライする実験場 (laboratories) なのである。

疎空間は、密集した都市システムが一時的に回避できる問いに我々を直面させる:限界 (limits) 、脆弱性 (fragility) 、維持 (maintenance) 、再生 (regeneration) 。疎空間における存続可能性のためのデザインは、環境、インフラ、経済、文化、技術といった複数の領域を首尾一貫した全体に統合することを要求する。

この統合 (integration) は単一の解決策や短期プロジェクトでは達成できない。それは長い時間軸と反復的な再設計 (iterative redesign) を要求する。

存続可能性が第一

持続可能性は依然として不可欠な目標だ。環境責任は議論の余地がない。しかし存続可能性なき持続可能性は幻想 (illusion) だ。

人口、基盤インフラ、社会システムを時間とともに維持できない場所は、何も持続できない。環境指標がいかに素晴らしいものであろうとも。

「風の谷」のアイデアは、都市から逃れる (escaping cities) 提案でも、過去への郷愁的回帰 (nostalgic return) でもない。それは、制約、不確実性、変化 (constraint, uncertainty, and change) の条件下で、人間社会がいかに空間に居住できるかを再考する試みだ。

人口が安定または減少し、気候的、人口的、地政学的ショックがより頻繁になるにつれて、存続可能性の問いはますます緊急性を増すだろう。

疎空間はこの現実に最初に直面する。だからこそこの課題は重要だ。

存続可能性のために空間を設計 (design) することは、どこに住むかを選ぶことではない。

私たちの空間そのものが、生き続けられるかどうかを、いま決めていくということだ。

(次号に続く。)

関連記事

注)本稿は『風の谷という希望』にまとめたこの8年間の「風の谷をつくる」運動で行ってきた検討、研究に基づいています。詳しくは本書をご覧下さい。