1995年の春、金融領域におけるコンシューマーマーケティング*1の先駆け的なプロジェクト(僕のいた会社の慣習で以下「スタディ」と書く)があり*2、初めて大手銀行のお仕事をした。そこまでに、消費財分野において、次々と現れる強烈な競合ブランドの登場で相当厳しい状況にある歴史あるブランドを劇的にテコ入れする、市場のど真ん中を撃ち抜く商品を生み出す*3、などの取り組みを経て、かなりコテコテのマーケティングストラテジストになっていたため、マーケティング研究グループのリーダーのお一人*4と一緒に異種格闘技戦的に投下されたのだった。

そのスタディのワーキングメンバーには僕以外は金融やオペレーションのプロが入っていた。僕は消費財分野はそれなりに経験してきたが、金融についてはほとんど何もわかっていない状況だった。上記のような効果が期待されていたため、過度のガイダンスは僕にはされなかった。その異質間の化学反応が期待されていた。

マーケティング視点を持ったストラテジストワークの核心の一つは、市場の深い構造的な理解に基づき、具体的なアクションそのものというより、それを生み出す中長期的に価値のある本質的な取り組みの方向性を見出すことにある。僕はプロジェクト内でのそんな特殊な立ち位置もあり「銀行は一体何を消費者に売っているのか?」について随分とゼロベースで考えた。飲料で言えば、止渇であり、目覚めであり、仕事におけるリズムのような深い役割、ベネフィット*5に当たるものは何かということだ。

たしか最初の週の週末、朝風呂に入ろうとしていたかしたときに唐突に気付いた。預貯金やローンはお金を売ってるのではなく、「お金の利用権の売買」をしているんだと。お金を預けるときに、利子はだから付くのだ、借りるときに払っている利息はその借りているおカネの利用権なんだと。だから金融と言うんだなと。僕自身はかなり興奮したのだが、これを金融研究グループの人間に話してもふーん、、ごめんそれ何がイシューなの?という感じで全くもって、僕的なsignificanceは殆ど伝わらなかったのではあるが。笑 *6

その視点で考えれば、ローンを組む際に、本当のところお金が欲しい人なんて別にいない。住む家が欲しくてローンを組む、特定のクルマが欲しくてローンを組む、特定の学校での教育を得たくてローンを組む、事業者だって未来に向けて必要な投資(未来への賭け)がしたくてお金を借りる。つまり、本当にやりたいことがあって、そのためにお金がある、お金だけを考えていても何も答えにならないという結論に到達した。その人のやりたいを支援して初めて、そのお仕事の価値があると。

また、上のスタディが終わってからも時折金融系の仕事にも入った。これまでにないハンディなペイメントの仕組みをゼロベースで検討、設計するとか*7、まとまった金融グループの全体戦略を考えるなど、お金の仕事を様々に行うたびにお金について随分と考察した。

それ以外は多様な産業分野でのマーケティング的な視点を持つ綜合的なストラテジスト的なお仕事が主で、なにかやろうとすれば、そのために自由になるお金、つまりおカネの一定の利用権、が前借り的に必要になることを毎度つくづく実感してきた。

これらの検討の中で、ほとんどの銀行や金融機関はやるべきことをまだ到底やれていない。あたかも人や会社をただ査定しているだけの人たちにも見えるとも理解された。伸びしろに満ちていたということだ。今はどうかわからないが、20年以上前にあるところで調べたときには、なんと銀行はその辺の交番に行くよりも行きたくない場所という驚くべきデータが出たこともある。

なにか欲求、解決したい課題があるとき、金さえあればなんとかなる、ということが多いのは事実だが、お金で得るものはお金とは似ても似つかぬものばかりだ。お腹が空いたときは美味しいものが食べられればよいだけで、それはお母さんのおにぎりでもよく、近くの中華やイタリアンでもいい。デートのときだったら、相手も楽しく感じてもらえるそれなりの雰囲気となかなか幸せに感じられるものを一緒に食べられたという充実感、何より楽しく話せたという時間がほしいだけだ。

特定のカメラがほしいときは、それをとにかく保有したい、あるいはそのカメラでしか撮れない写真を撮りたい、ということもあるだろう。僕は30年近く写真を撮るのが趣味になってるが、この20年ほどフィルム時代から五台ほど使い続けているLeica(ライカ)はもうあの形とファインダーが体に馴染んでしまって、あれ以外をもう持てないというのが正直なところだ*8。銀塩時代のプロのデファクトだったNikon Fユーザ、フルサイズデジタルの嚆矢であるキャノン5Dユーザも同じだろう。BMW、メルセデス、ハーレーの乗り心地、ペダルの踏み心地、サウンド、その他のフィール(感じ方)は独特であり、スタイルも独特だ。単に乗り物としての移動手段を超えて、それらを得たいというのが殆どの購入者の欲求の中心だろう。

売る側もその価値をしっかりと見定めて、それをなんとか買い手ではなく、使い手に届けようと命を削ってそれを生み出している。これがわかっているのが本物の歴史あるブランドと呼ばれるものであり、わかっていないのがただ機能だけをデリバーしている人たちということになる。信用という言葉に秘められた中身は重い。

こういったことを考察するようになって、かれこれ30年ほどだが、今の世の中ではお金に考え方が乗っ取られたような感じになっている部分をよく感じる。お金がないと動かない世界はたくさんあるが、それはなぜか?こういうこともこんがらがっている人がとても多いように思う。

おカネはまるで物質の世界、原子と原子、分子と分子、における電磁気力的に異質をつなげることができる。過去と現在も、現在と未来もつなげることができる。いま目の前に必要な支払いを行うこと(消費/consumption)と、未来に対するbet(投資/investment)のバランスを取ることで、現在と未来へのリソースの張り方も変えることができる。

拙著『シン・ニホン』の一大テーマである社会功労者であるシニア層や子育て世代の解き放ちとケア(生活、ヘルスケア)も別におカネが究極的に大切なわけではない。社会での活躍の場があることであり、安心して生活できることが本当のところ解決されなければいけない課題だ。円や原油の値段は表面的な需給ロジックでは説明できなほど下がったり、上がったりもする。これは一体何の欲求を反映しているのか、こういったことを俯瞰的に考察することはとても大切だと思う。

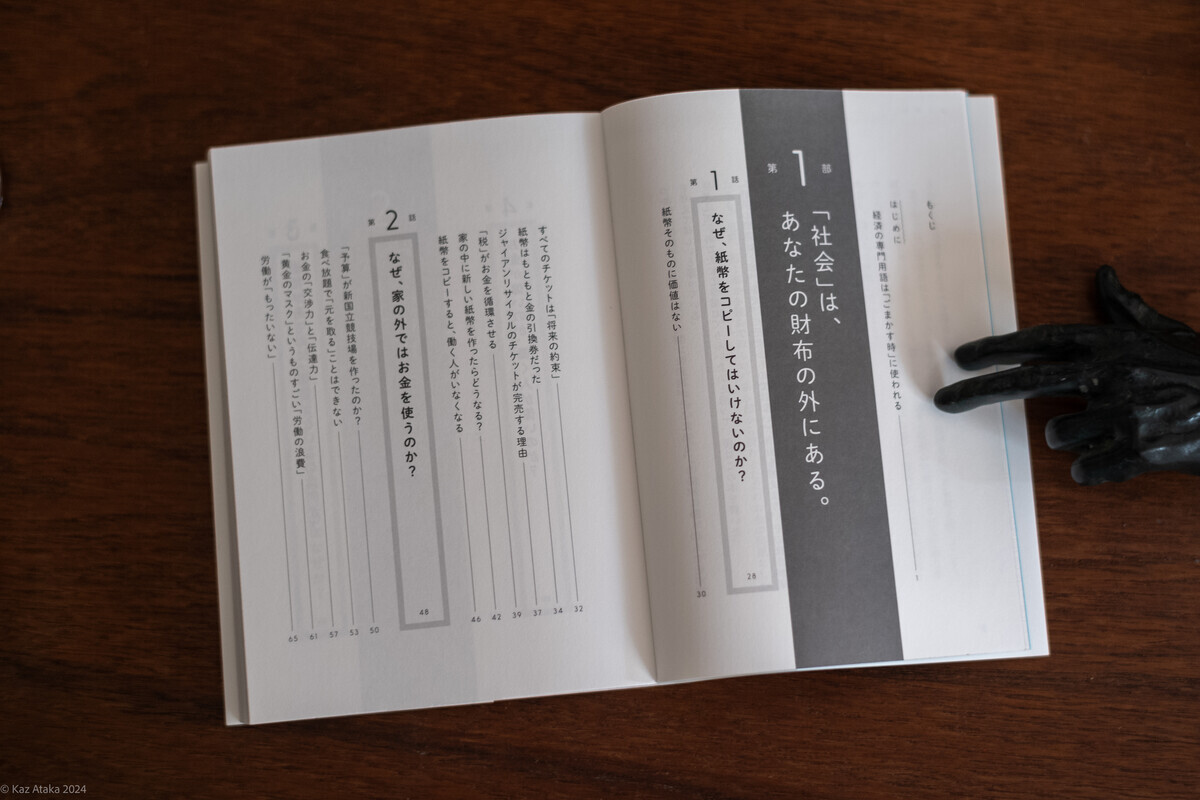

こちら田内 学さんの『お金の向こうに人がいる』は随分前に書店で手にとってこれはヤバイ本だなとおもってだいぶ前から本棚においてあったのだが、最近、ようやく手に取って、開いたらあっという間に読み終えた。まさに今述べてきたことが更に多面的に考察された素晴らしい一冊だった。若いときに欲しかったとも思った一冊でもあった。ただその時だったら今ほどありがたみを感じられたかわからないが。笑。

読み終えたときのタイトルの味わいが格別。さすが佐渡島庸平さんが関わられただけのことはあると感服。

また、同じく田内さんの小説風になっている一冊『きみのお金は誰のため: ボスが教えてくれた「お金の謎」と「社会のしくみ」』も最近出ていることを知って、そちらも合わせて読んだ。正直涙ぐんだりもした。とても良い本で、中高生の推薦図書にしたほうがいいかもと思った。【読者が選ぶビジネス書グランプリ2024 総合グランプリ「第1位」受賞作】として耳にされた人もいるかも知れない。コテコテに考えてきていない人はまずはこちらから手にとっても良いかもです。

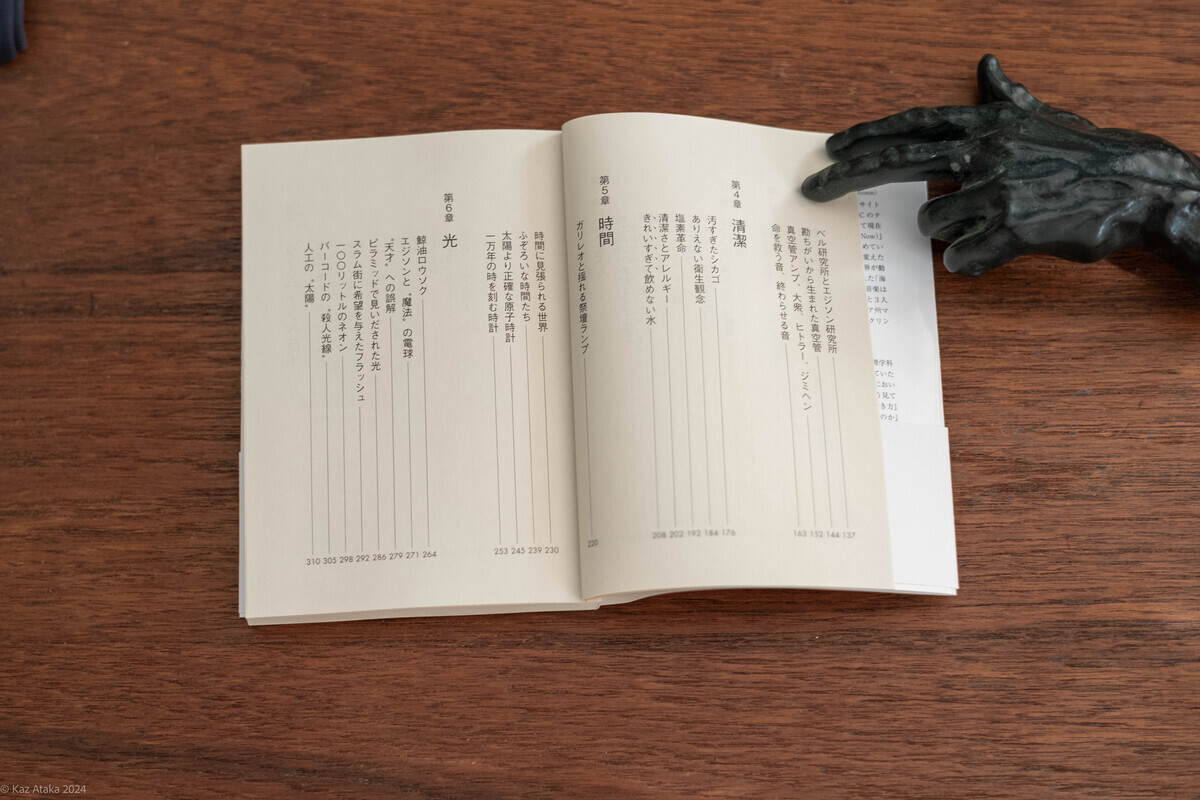

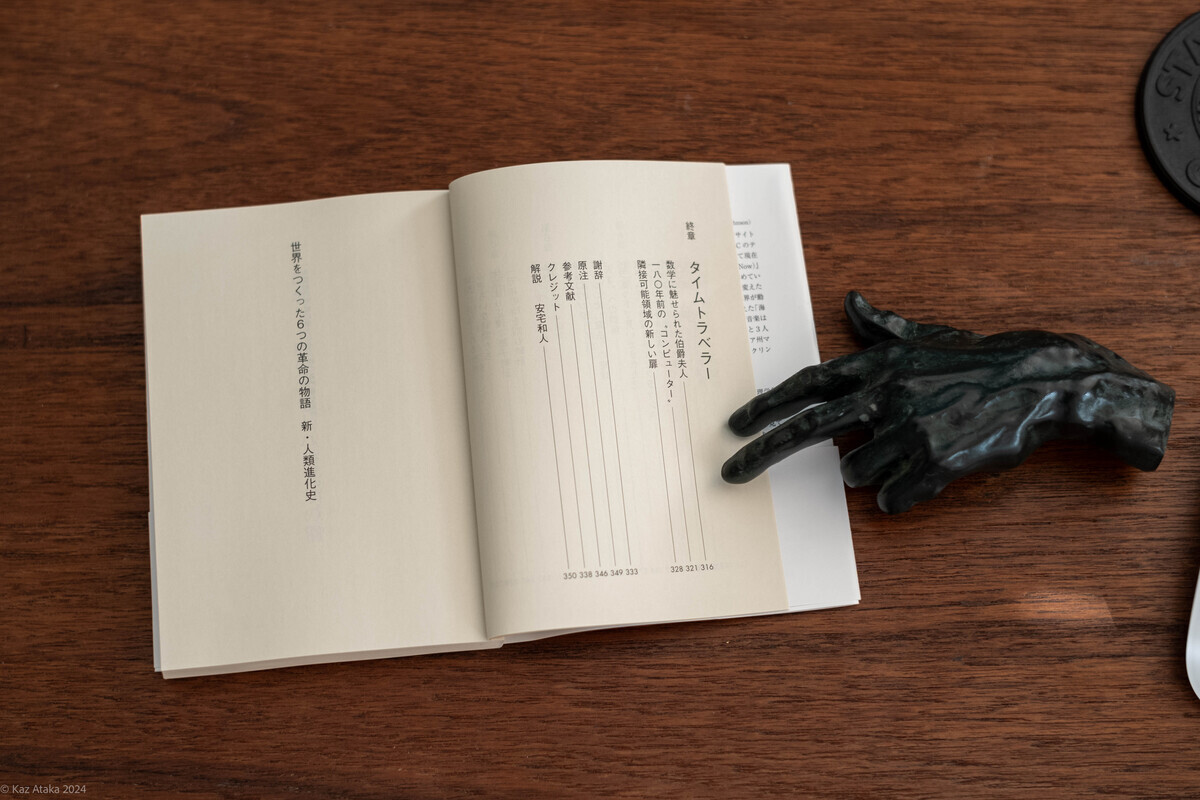

ps. 参考までに目次を貼っておこう。

*1:consumer marketing : 今風に言えばB2C marketing、法人向けの場合は現代語的にはB2B marketing

*2:正確には複数のチャンクがあり、その一つがこれ

*3:ありがたいことに毎年相当規模で愛され、30年経っても今でもコンビニで売っているようなものもある

*4:僕の師匠の一人であるメディヴァ創立者の大石佳能子 さん。規制改革推進会議医療・介護WG座長 「悪貨が良貨を駆逐しない」仕組みづくりが必要 - 大石佳能子・規制改革推進会議医療・介護WG座長に聞く◆Vol.2 | m3.com

*5:benefit : 効用、便益、、needsを満たすものであり必ずしもneedsとは一致しない

*6:だから銀行側が中央銀行とやり取りする金利がかなり世の中のアクセルやブレーキになったりするのだなということもこのとき初めて理解した。笑

*7:いま人口の相当割合の人が使っている様々なサービスの原型となるものだったりする

*8:ずいぶん高いと言われるが、クルマ、ゴルフやヨットなどと比べれば大人の男の趣味としては安い部類だと思う